Ретроспективный тест старой советской автосигнализации нас приятно шокировал: эта модель полностью соответствует современным принципам построения автомобильных охранных систем. А ведь выпускалась сигналка «ОСА» в конце 80-х – начале 90-х, то есть, 35 лет назад!

Предупреждать и охранять

Первые промышленно выпущенные модели автомобильных охранных сигнализаций в СССР появились еще в 60-х годах в виде продукции Совнархозов. Долгое время все они были крайне примитивными и реагировали лишь на открытие дверей и поворот ключа зажигания. Эти сигнализации даже не пытались воспрепятствовать запуску мотора, а только издавали звуки с помощью клаксона. Заставить такую «охрану» замолчать угонщику не представляло труда: скинул клемму с батареи – и готово.

Алгоритм управления у ретро-сигналок был не менее примитивным и независимо от производителя не менялся от модели к модели десятилетиями. Заключался он в установке так называемой «скрытой кнопки». Достаточно крупная и заметная кнопка-тумблер закреплялась в салоне, как писалось в инструкциях, «в месте, известном одному лишь водителю». Покидая машину, автовладелец нажимал этот тумблер и закрывал дверь, после чего концевик двери переводил сигнализацию в режим охраны. Когда хозяин отпирал дверь и садился за руль, сигнализация начинала отсчет времени, предоставляемого на нащупывание и нажатие скрытой кнопки. Обычно на это отводились 5-10 секунд, затем можно было заводить мотор, не опасаясь рева клаксона. Если же в салон проникал злоумышленник, то предполагалось, что о скрытой кнопке он не знал, и через те же 5-10 секунд звучал сигнал тревоги.

Проблема в том, что в спартански скромных салонах Жигулей, Москвичей, Волг, а тем более – Запорожцев и Таврий, «скрытую кнопку» крайне трудно было разместить действительно скрыто, притом так, чтобы для ее нажатия не требовались акробатические трюки и гибкость артистов цирка Дю Солей. Угонщику опять-таки достаточно было сбросить клемму с аккумулятора, чтобы обеспечить тишину, после чего он мог спокойно сесть в кресло водителя и пошарить вокруг руками. Рано или поздно он обнаруживал кнопку, и все – охрана обезврежена. Вдобавок кнопку можно было и не искать вовсе: в карбюраторных машинах для защиты двигателя от несанкционированного запуска по большому счету серьезно блокировать было нечего. Угонщик легко находил под капотом «секретный» разрыв провода от трамблера к катушке или коммутатору и восстанавливал его парой проводков. В крайнем случае по проводам, идущим от тумблера, можно было быстро найти и сам блок сигнализации. Увы, простенькие передние панели советско-российских машин не позволяли спрятать его достаточно надежно.

А теперь вспомним, что предполагает современная концепция защиты автомобиля от угона. Блокировка двигателя находится под капотом и обязательно защищена дополнительным электромеханическим замком капота. Линия связи от основного блока сигнализации в салоне до блокировки двигателя и дополнительного замка капота – кодированная. В этом случае проникновение в салон само по себе ничего угонщику не дает: штатной рукояткой капот открыть невозможно, прямой связи из салона с реле, разрывающим цепи управления мотором под капотом, нет, и просто подать 12 вольт по проводам, идущим через моторный щит из-под торпедо, не выйдет.

Удивительно, но подход к защите от угона, концептуально очень близкий к современным охранным системам, мы обнаружили в сигнализации под названием «ОСА». Выпускали ее с 1989 по 1996 годы на Свердловском заводе радиоаппаратуры, который изначально занимался разработкой техники дальней радиосвязи для ВПК, а в 80-х взялся за выпуск товаров народного потребления. Инженерам-разработчикам «ОСЫ» несомненно стоит высказать уважение за умение заглядывать в будущее и продуманность алгоритмов работы и монтажа охранной системы. Можно не верить, можно смеяться, но сигнализация, которой 35 лет, способна защитить автомобиль и сегодня. В отличие от всех остальных советских «сигналок», мало полезных в те годы и совершенно бессмысленных в наши дни.

Сложно, но эффективно

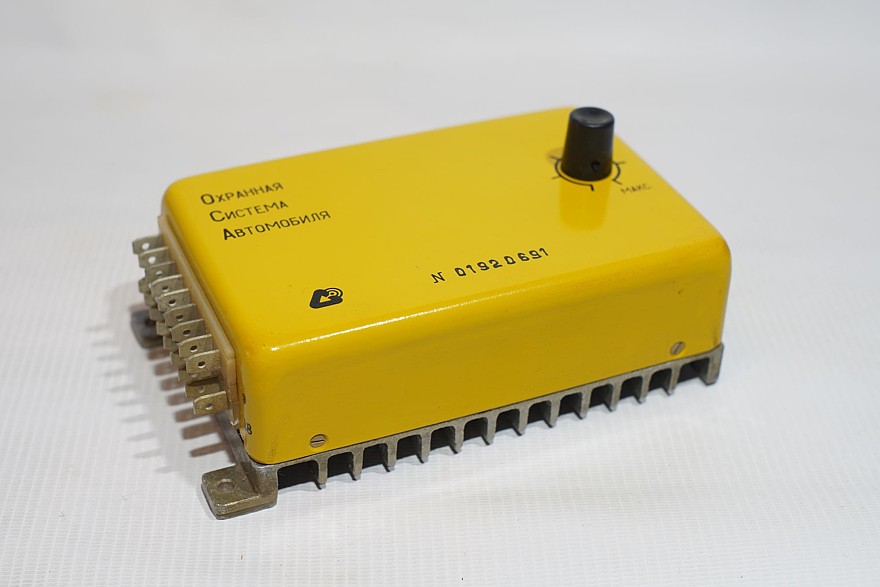

Аббревиатура «ОСА» расшифровывалась незатейливо – «Охранная Система Автомобиля». Найденный нами в нетронутом состоянии экземпляр датирован 1991 годом выпуска. Гениальность задумки для своих лет состояла в чрезвычайно грамотном принципе монтажа и алгоритме работы:

Блок сигнализации размещался не в салоне, а под капотом. Блокировка катушки зажигания и подключение к звуковому сигналу осуществлялись тоже под капотом. Защита от отключения аккумулятора и обезвреживания блокировки осуществлялась дополнительным электромеханическим замком капота, идущим в комплекте с сигнализацией. Доступ к блокировке двигателя у угонщиков отсутствовал. Постановка на охрану и снятие с нее осуществлялись бесконтактно снаружи автомобиля поднесением кодового магнитного ключа-транспондера к датчику на стекле. Попытка злоумышленника добраться до датчика с целью его разбора и подбора кода была бессмысленной, поскольку неверный код вызывал срабатывание сигнализации.

Получается, что с такими блокировками двигателя под капотом, который без лома не открывается, и по проводам, идущим из салона под капот, сигнализацию не обезвредить. Через наши ретро-тесты за много лет прошло множество советских автомобильных сигнализаций, но «ОСА» – единственная, рассчитанная на установку электронного блока под капотом и имеющая в комплекте электромеханический замок капота. Так что ее уникальность бесспорна, а эффективность максимальна.

Что внутри?

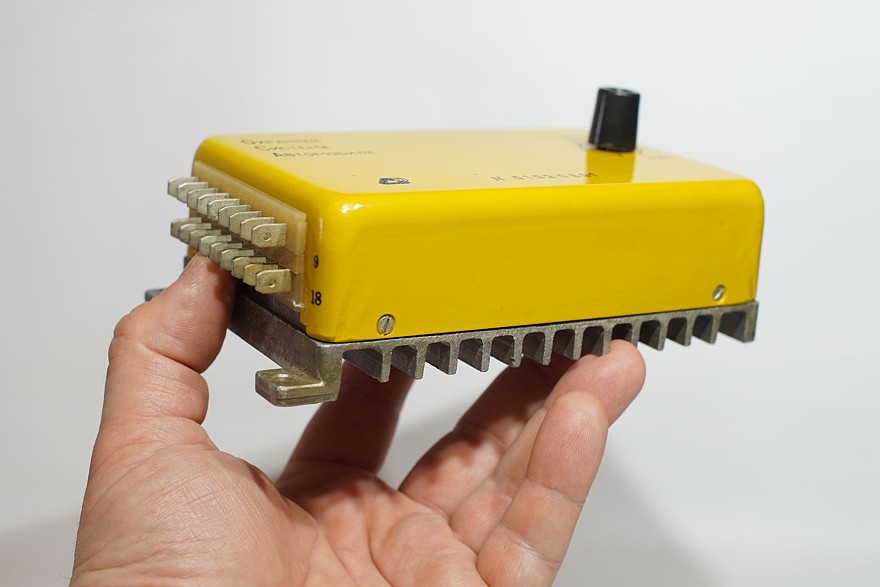

Основной блок сигнализации представляет собой огромный и тяжеленный «кирпич» 170×95×50 мм с рядом контактов для подключения и с ручкой, регулирующей чувствительность встроенного датчика удара. Выкрашен он в веселенький желтый цвет, но, в отличие от всех прочих «сигналок», монтируемых в салоне под торпедо, под запертым на дополнительный замок капотом заметность не имеет существенного значения. Яркий цвет, скорее, помогает устройству не остаться забытым самим водителем при… мойке двигателя. Требование «защитить блок от воды при мойке моторного отсека» прямым текстом фигурирует в инструкции и, кстати, безмерно удивляет. Вкупе с исключительно современной концепцией, заложенной в «ОСУ», это заставляет задуматься: а не путешествовали ли ее создатели в будущее? Ибо на рубеже 80-90-х автовладельцы нашей страны моторные отсеки толком никогда не мыли. Эта мода вместе с пистолетами высокого давления пришла гораздо позже, в эпоху машин с инжекторными двигателями. Мыть моторные отсеки карбюраторных авто было чревато неприятными последствиями: с залитыми трамблером и карбюратором далеко после мойки не уедешь.

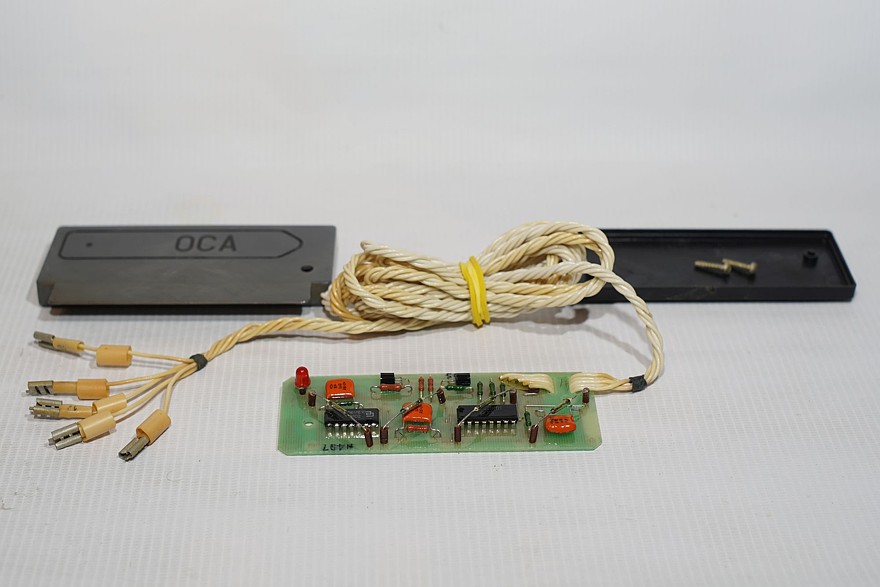

Управлялась «ОСА» бесконтактно. С помощью входящего в комплект в количестве двух штук магнитного брелока-транспондера сигнализация ставилась на охрану и снималась с нее через стекло, снаружи. Брелоки достаточно крупные, но в целом повесить их на связку ключей от машины можно. Датчик-приемник – не менее крупный, с фланцем, предназначенным для подсовывания под уплотнительную резинку лобового стекла изнутри салона в нижнем углу со стороны водителя, а также с диодным индикатором. На датчике – надпись «ОСА», видимо, призванная сообщать, что автомобиль находится под охраной, а также контур брелока, помогающий приложить его точно в нужное место на стекле.

Ну и венец этой системы – электромеханический замок. Это соленоид с кронштейном, в отверстие которого входил штифт-«грибок» с конической шляпкой. Соленоид закреплялся на краю моторного отсека, а «грибок» – на крышке капота. Шток соленоида под углом 90 градусов упирался в «грибок», после чего шляпка не давала ему выйти наружу и открыть капот! Причем электромеханический замок – точь-в точь, как современный. У него даже предусмотрена возможность подключения аварийного тросика для принудительного ручного открывания, если, например, сел аккумулятор. Трос этот выводился в моторный отсек снизу и был недоступен снаружи тем, кто не знал о его расположении и существовании.

В датчике-приемнике установлены четыре геркона – контакта, замыкающихся при поднесении к ним магнита. В брелоке, соответственно, предусмотрены четыре места под магниты, но заняты они не все. Как раз этими магнитами и осуществляется кодирование. Точнее, их количеством и расположением в корпусе брелока. В нашем экземпляре использовались два магнита. Индивидуальное расположение магнитов в каждом экземпляре сигнализации защищает от попытки злоумышленников активировать все герконы разом использованием самодельного брелока-«взломщика» или просто одного большого магнита. Если при снятии с охраны будут активированы не те герконы, «ОСА» обнаружит попытку подбора кода и включит сигнал тревоги.

Да, количество вариантов кодирования брелоков магнитами невелико. И при серийном выпуске сигнализаций версии кодов явно повторялись. Но даже ограниченное число вариантов с учетом срабатывания сирены при первом же неправильном наборе кода было для своей эпохи вполне достаточным. Хотя, конечно, удачливому угонщику могло просто сходу фартануть, и первая же комбинация магнитов обезвредила бы «ОСУ». Этого исключать нельзя.

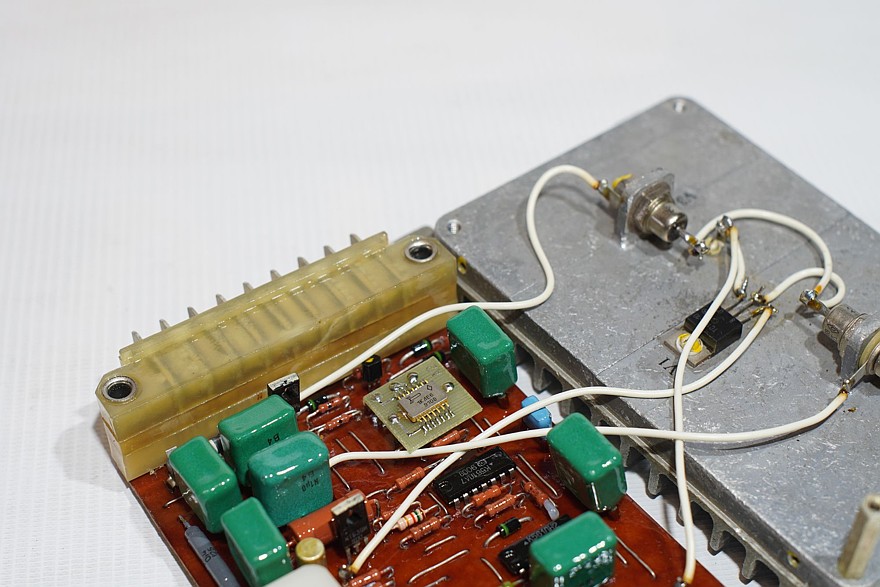

Теперь заглянем внутрь основного блока. Его шасси представляет собой огромный и массивный алюминиевый радиатор. Судя по установленным на нем двум диодам и тиристору, а также по тому, что коммутирует «ОСА» лишь катушку зажигания, штатный звуковой сигнал и слаботочный замок капота, этот радиатор не был изготовлен специально для сигнализации, а был заимствован от чего-то иного. Для той нагрузки, с которой «ОСА» работает, столь эффективный теплоотвод не требуется.

Внутри – характерный и узнаваемый запах лака и советской электроники. Радиолюбители и инженеры-профи со стажем поймут! Микросхемы логики – 561-й серии, а одна – «золотая», 564-й «военной» серии, запаянная через переходную микро-платку.

Ну и самое шокирующее – оптический датчик удара! Это очень круто и опять же совершенно уникально: ни в одной нашей «сигналке» такого не встречалось ни до, ни после.

Как правило, в большинстве советских сигнализаций датчик удара был примитивным, контактно-ударным, качающегося типа. Редко встречался индуктивный в виде установленного напротив катушки подпружиненного магнита. Еще реже попадался вариант с пьезоэлементом, в основном – в сигнализациях 90-х, но оптический – никогда!

Датчик «ОСЫ» – это инфракрасные светодиод и фотодиод, установленные друг напротив друга на специальной панельке под крышкой. Между диодами находится шторка с отверстием, закрытым пластиковой сеточкой с тончайшими прорезями ювелирного масштаба. Покачиваясь от удара, эта сеточка модулировала инфракрасный сигнал пропорционально силе удара по кузову автомобиля. Решение, будем откровенны, технически избыточное, но энтузиазм свердловских инженеров-разработчиков, явно желавших создать шедевр в своей сфере, восхищает. Могли же, если хотели!