Российские автолюбители-кулибины способны отремонтировать в гараже или даже в полевых условиях почти любой узел или агрегат, который автопроизводитель считает неремонтопригодным или вовсе одноразовым. Правда, порой весьма опасными способами.

В большинстве автомобилей в различных сервоприводах используются микровыключатели, в простонародье – «микрики». Применяются они в качестве своего рода датчиков-концевиков, сигнализирующих электронным блокам, что тот или иной сервомеханизм действительно отработал, а не просто получил команду и проигнорировал её – например, из-за какой-то неисправности. «Микрики» такую задачу выполняют в замках дверей, багажников, доводчиках, приводах кресел, встречаются в редукторах стеклоочистителей и прочих системах.

Конструктивно автомобильные микровыключатели практически такие же, как и те, что скрываются под кнопками любой компьютерной мышки, хотя отличие есть, и важное. Автомобильные «микрики» работают в широком диапазоне температур и постоянно проходят через точку росы – запотевают, а иногда и покрываются каплями воды. Чтобы влага не попадала внутрь, выход нажимного штока у них герметизирован крошечным эластичным резиновым сальничком, а выводы контактов – компаундом.

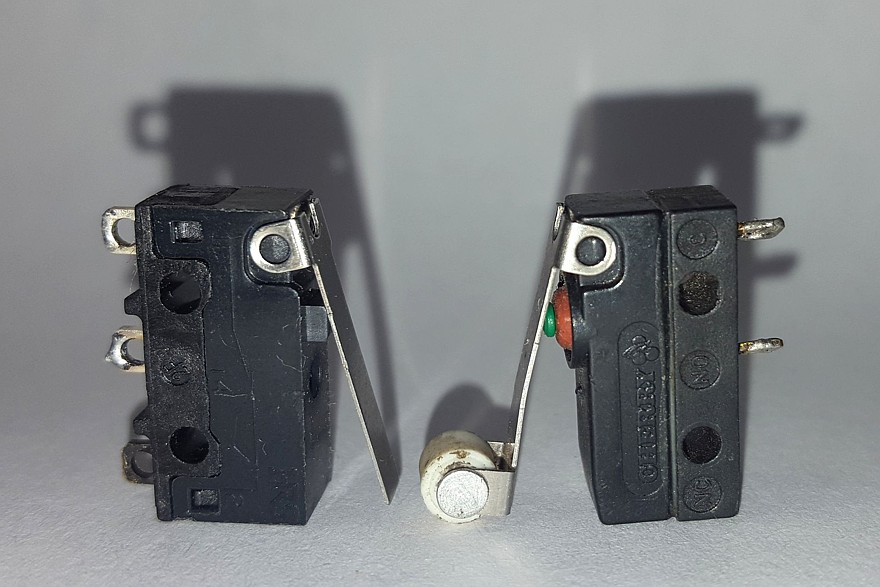

Слева на фотографии – обычный «сухопутный» микровыключатель, а справа – автомобильный. Корпус последнего влагозащищенный, неразборный, шток выходит наружу через резиновое уплотнение.

Тем не менее, несмотря на герметизацию, контакты автомобильных микровыключателей с годами окисляются и перестают нормально работать. Физически они могут быть целыми, механизм исправным, но низкое напряжение 12 вольт при ничтожном токе нагрузки в несколько миллиампер или даже микроампер (что является штатными условиями работы «микриков» в автомобилях) на определенной стадии перестает преодолевать оксидную пленку на контактах. И в замкнутом состоянии сопротивление «микрика» становится равным нескольким десяткам или даже сотням Ом, тогда как должно быть околонулевым, как и у любого исправного замкнутого выключателя.

Хорошо, если «микрик» можно легко отделить от замка или сервомодуля и просто заменить оригинальным или аналогичным. Увы, иногда это нереально. Например, владельцам Ford Fusion и Fiesta заменить вышедший из строя условно десятирублевый микровыключатель замка двери можно только с замком в сборе, что получается чрезвычайно накладно.

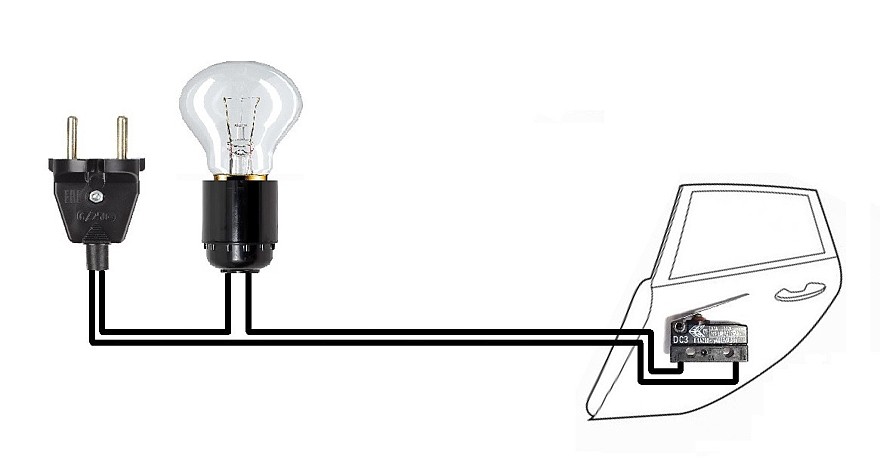

Впрочем, существует метод безразборного восстановления таких микропереключателей, названный в народе «прожигом». Заключается он в следующем: «микрик» встраивают в простейшую цепь из провода с вилкой в розетку 220 вольт и лампочки накаливания на 40 ватт (в крайнем случае 60 ватт). Лампочку несколько раз быстро включают и выключают посредством нажатия «микрика», закрывая замок. Это позволяет легко и качественно очистить контакты – «прожечь» их высоким напряжением и значительным для столь крошечной кнопочки током, для которых тонкая оксидная пленка – не препятствие. Эффект от этой процедуры, как принято считать, чрезвычайно долговременный, и если все заработало, то повторять ее обычно не требуется.

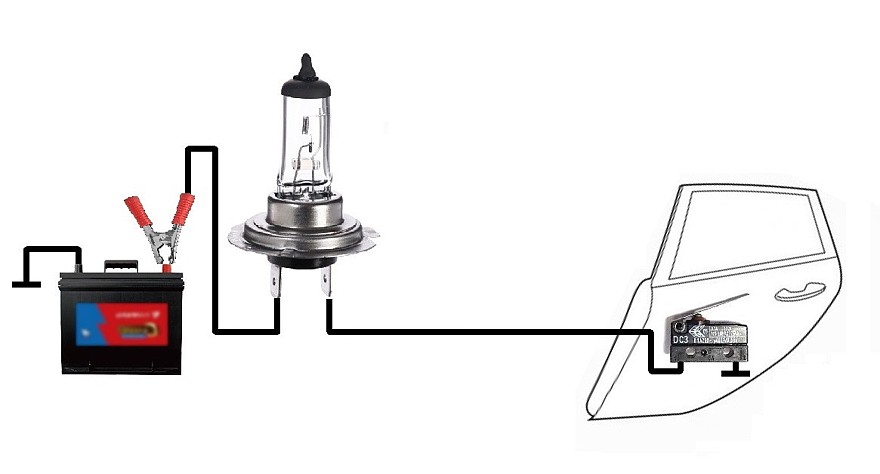

Владельцы Ford проделывают эту процедуру, не извлекая замок из двери, а просто отсоединяя разъем жгута проводов, идущих в дверь, и подключая 220 вольт через лампу к двум нужным пинам разъема, идущим к контактам «микрика». После чего несколько раз открывают-закрывают замок, мигая лампой. Риска повредить электронику машины в этом случае нет, поскольку два провода от «микрика» выведены напрямую на разъем жгута дверной проводки, и когда штекер разъема выдернут из гнезда, они больше ни с чем не соединяются. Однако на некоторых моделях автомобилей «микрик» подключен одним своим контактом к массе. В этом случае, разумеется, подавать 220 вольт на кузов автомобиля чрезвычайно опасно и для его электроники (отключение АКБ может не спасти), и для самого «подавальщика». Тут, если не извлекать полностью сервопривод с «микриком», единственный вариант «прожига» – с помощью 12 вольт постоянного тока от штатного аккумулятора машины и лампы фары на 55 ватт. Минус батареи подключен на кузов, а плюсовая клемма снята, и от нее идет провод-времянка через лампу на свободный контакт «микрика» в снятом с двери разъеме (или ином разъеме, но обязательно отсоединенном). Такой вариант куда менее эффективен, поскольку 12 вольт не обладают таким «пробивающим» эффектом, как 220. Ожидаемого результата можно и вовсе не получить.

К слову, аналогичным образом через 220-вольтовую лампу можно пытаться восстанавливать и работоспособность кнопок салона, включающих какие-то сервисные функции через реле, которые способны страдать от длительного отсутствия самоочистки контактов из-за малого тока коммутации. Для процедуры кнопку, разумеется, желательно полностью демонтировать с автомобиля.

Ну и отметим, что в этой истории нет ничего принципиально нового – все это уже в каком-то виде было и развивается, как принято говорить, по кругу. Но к познавательным аналогиям мы подойдем все же издалека.

Большинству владельцев советского автопрома, кто не чурался самостоятельно крутить гайки и учить матчасть, знакомы два типа классических систем зажигания карбюраторных машин – каноничная контактная и более продвинутая бесконтактная. В первой прерыватель в трамблере подавал питание непосредственно на катушку и постоянно страдал из-за уплывания зазора, искря и подгорая от большого коммутируемого тока. Во второй вместо прерывателя стоял интегральный датчик Холла, импульсы с которого шли на электронный коммутатор, где катушкой управлял уже мощный транзистор, без искр и эрозии контактов.

Однако был и третья, менее распространенная модификация зажигания – контактно-транзисторная. Эдакий упрощенный вариант ухода от уязвимой и не слишком стабильной системы контактного зажигания, но еще без внедрения полноценного бесконтактного. Смысл заключался в возможности избавиться от постоянно пригорающего прерывателя, но при этом без необходимости ставить новый и дорогой трамблер с датчиком Холла. Трамблер оставался старым, с тем самым прерывателем, но он уже не коммутировал весь рабочий ток бобины, а только давал слаботочный сигнал-команду на транзисторный коммутатор, который осуществлял силовую коммутацию большого тока.

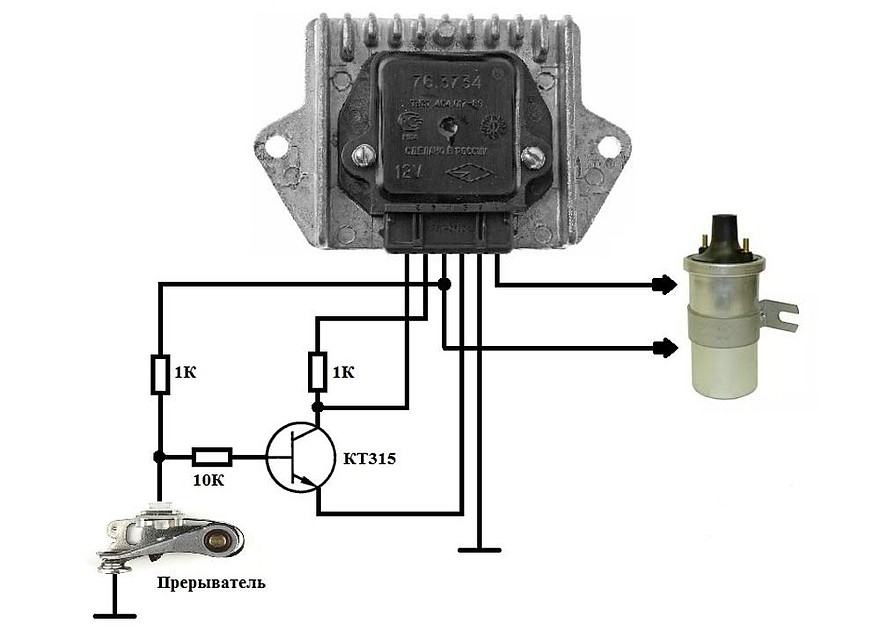

На контактно-транзисторной системе зажигания ездили, к примеру, ЗИЛ-130, ГАЗ-53, всякие ПАЗики-ЛИАЗики и подобные машины, поскольку для их 8-цилиндровых моторов бесконтактных трамблеров долгое время не производили. Не без успеха использовали такое зажигание и владельцы вазовской «классики» и Москвичей, экономя на бесконтактном. Для этого к штатному прерывателю в трамблере подключали через самодельный буферный каскад на копеечном транзисторе коммутатор от переднеприводных ВАЗов, который в свою очередь коммутировал катушку.

Подобные доработки в 80-е и 90-е нередко описывали в журналах для автомобилистов и радиолюбителей и выглядели они примерно так.

В целом идея контактно-транзисторного зажигания для эпохи, когда с датчиками Холла была проблема, отличная. Но есть, как и положено, одно «но».

В той самой классической контактной системе зажигания прерыватель страдал от выгорания контактов и увеличения зазора из-за высокого коммутируемого тока первичной обмотки бобины, но благодаря этому же току контакты непрерывно самоочищались. Постоянная искра порождала электроэрозию контактов и уползание выставленного зазора, но устраняла окисление, как у тех самых «микриков». И именно проблема окисления и начинала со временем появляться в прерывателях контактно-транзисторной системы зажигания: перестав коммутировать большой ток и работая на миллиамперах, прерыватель окислялся и начинал выдавать неверные сигналы, особенно во влажную или морозную погоду. И зажигание снова начинало чудить.

Боролись с этим, как ни странно, методом «клин клином». В цепь прерывателя ставили мощный низкоомный резистор, который выполнял задачу «прожигающей» вспомогательной нагрузки. Его сопротивление должно было обеспечивать компромиссный рабочий ток, при котором прерыватель не обгорал бы так, как в контактной системе зажигания, но и все же поддерживался бы «в тонусе» и коммутировал при размыкании хотя бы 300-500 миллиампер.